과학영재 고등학생들의 학습관련 어려움:

한국과학영재학교를 중심으로

Learning Difficulties of Science Gifted High-School Students based on Korea Science Academy Survey

윤소정1∙배새벽*

Yune, Sojung1∙Bae, Saebyok*

Abstract: This research was executed in order to analyze the factors and strengths of learning difficulties that science-gifted high-school students experienced in Korea Science Academy. The subjects are 284 gifted high-school students from Korea Science Academy who responded to a paper-and-pencil questionnaire survey. The questionnaire used in this research was developed by focusing on the difficulties in the learning situations of science-gifted high- school students based on Rhodes' 4P theory of creative achievement. The data was analyzed using cross-tabulation analysis, frequency analysis, MANOVA by the SPSS 12.0 program. The analysis of the questionnaire survey on the learning difficulties showed (i) a grade difference in interpersonal relationship and (ii) gender differences in learning ability and learning strategies. Also, it was observed that the students tried to solve their learning difficulties most frequently by meeting their school peers except for methods of 'the others' such as relying on religious power.

Key words: learning difficulties, science gifted high-school students, 4P theory, Korea Science Academy, grade and gender differences

1

Pusan National University∙KAIST

1부산대학교∙한국과학기술원

Ⅰ. 서 론

잠재력을 가진 과학영재를 발굴하고 교육하여 국가 의 주요한 인재로 길러내는 것은 지식정보화사회에서 의 국가적 사명이라 할 수 있다. 현재 영재교육의 필 요성은 높이 인식되고 있으나, 영재교육의 효과는 제 대로 검증되고 있지 못한 상황이다. 무엇보다 영재교 육의 수혜자인 영재가 학습 상황에서 실제로 겪을 수 있는 어려움에 대해 이해하고 이를 해결하고자 하는 노력은 부족하다. 그러나 영재의 학업적 어려움을 이 해하고 해결하는 것은 영재 개인의 삶과 자아실현 뿐 아니라 국가 발전에도 영향을 미치는 중요한 문제라 는 점에 대해서는 모두가 공감하고 있다.

영재는 영재교육을 받는 동안 일반학교에서는 겪지 못한 학습 효능감의 저하나 학습관련 어려움을 겪을 수 있다(Marsh & Hau, 2003). 이러한 현상은 문화 적 보편성을 띄고 있는‘Big-fish-little-pond effect’ 로 부분적으로 설명될 수 있다. 즉, 일반학급

에서 다양한 능력의 아이들과 함께 학습하는 경우에 비해 유사한 능력 수준을 가진 영재들과 함께 교육을 받는 경우에 상대적으로 학습관련 자아효능감이 낮아 질 수 있다는 것이다. 이러한 현상은 단기간 동안에 나타나는 일시적 현상일 수도 있으며, 개별 학생이나 상황적 특성에 따라 완화될 수 있다는 견해도 있다 (Dai & Rimm, 2008; Marsh et al., 2008).

그러한 예들 중의 하나로, 과학영재가 과학 심화 프 로그램에 참여하는 동안 자신의 과학적 사고력 부족 을 인식하게 되면서, 오히려 과학에 대한 자신감이 낮 아지고 불안이 높아지는 경우가 있다(양태연 등, 2005). 이는 높은 수준의 심화학습을 받는 동안 내용 난이도와 활동 수행에서의 긴장감, 그리고 우수한 학 생들 간의 협동학습에 대한 부담감 때문이라고 분석 되고 있다. 영재가 학업상황에서 느끼는 어려움을 잘 해결하지 못할 때 영재가 가진 우수한 잠재적 능력은 제대로 발휘되지 못할 수 있다. 따라서 보다 명확한 결론을 내리기 위해서는 영재 교육을 받는 동안 영재

*교신저자: 배새벽(sbae@kaist.edu)

**2011.04.20(접수) 2011.06.07(1심통과) 2011.09.21(2심통과) 2011.09.22(최종통과)

***본 연구는 한국과학재단의 지원을 받았다.

가 느끼는 어려움이 어느 정도 오랫동안 지속되며, 그 원인이 무엇인지에 대해 보다 구체적인 연구가 진행 되어야 할 필요가 있다. 또한, 한국과학영재학교 상담 실에서 2005년 1학기 동안 실시된 총 159건의 상담사 례를 살펴보면, 학생들이 주로 대인관계(38%), 성격 (16%), 학교/학업 부적응(13%) 등으로 인해 어려움을 겪는 것으로 나타났다(배새벽 등, 2006). 이 중 학교/

학업과 관련된 상담 사례수가 13%로 적지 않다는 점 을 고려할 때, 과학영재들이 학업 상황에서 겪는 어려 움에 대해 보다 집중적으로 연구할 필요가 있는 것으 로 보인다.

영재의 학업관련 문제점은 영재의 심리적 특성에서 도 기인되고 있다. 일반적으로 영재는 갈등상황에서 일반아 보다 내적 갈등이 더 크며, 그 결과로 열등감, 부적절함, 수치감, 죄책감 등 신경증적 증상을 보일 수 있다고 한다(김영아, 2008). 이러한 문제는 주로 남학생 보다 여학생에게서 더 많이 나타나며, 과학에 대한 불안도 또한 높은 것으로 나타나고 있다(김범기, 1993; Catsambis, 1995; Olszewski-Kubilius & Lee, 2011; Simpson & Oliver, 1990; Tyler- Wood & Ellison, 2011; Weinburgh, 1995). 그리고 남학생과 여학생들 간에 과학에 대한 태도 수준에는 차이가 없으나, 과학에 대한 직업적 관심은 여학생이 남학생 보다 낮은 것으로 보고되고 있다(소금현 등, 2000). 이는 여성보다는 남성에게 과학 분야가 직업 적으로 더 적합하다는 인식에 제한되었기 때문이라고 보고 있다.

이렇듯 과학영재들이 영재교육 상황에서 어려움을 겪는 것으로 보고는 되고 있으나, 구체적인 학업관련 어려움의 요인을 밝히거나 이유를 분석하고자 하는 연구는 드물게 이루어지고 있다. 또한, 성별이나 학년 에 따라 학업관련 어려움의 요인이 다를 수 있으나 이 에 대한 연구는 부족한 상황이다. 따라서 우선적으로 영재의 학업관련 어려움에 영향을 미치는 요인을 분 석할 수 있는 도구 개발이 필요하며, 이를 통해 영재 가 겪고 있는 학업관련 어려움이 무엇인지 알아보고 어려움을 해결할 수 있는 방안을 제시해 주는 것은 의 미 있는 일이 될 것이다.

과학영재의 학습관련 어려움을 분석하기 위해 창의 적 성취에 대한 포괄적 이론인‘4P 이론’(Rhodes, 1961)을 활용할 수 있다. 4P 이론은 창의적 사람 (Person), 산출물(Product), 과정(Process), 그리고

환경(Press)의 네 가지 측면에서 창의적 성취에 대한 거시적 관점을 제공해준다(Scritchfield, 1999). 즉, 창의적‘사람’(Person) 측면은, 심리적 특성에 관심 을 두는 관점으로 창의적인 사람의 능력(ability)과 기 술(skill)과 관련된다. 능력의 경우에는 지능이나 이해 력, 집중력, 분석력 등의 학습과 관련된 능력을 말하 며, 기술은 학업관련 성취를 위해 적절한 전략을 찾고 적용해 나갈 수 있는 것을 의미한다. 또한, 어렵고 도 전적인 과제를 해결할 수 있는 능력이나 이를 받아들 이는 학습자의 정의적 인성 또한 포함된다.

‘과정’(Process) 측면은, 창의적인 문제해결의 단 계를 제시하거나 아이디어를 통합하는데 초점을 두는 것으로, 학습하는 동안에 일어날 수 있는 사고의 단계 또는 조작들과 관련된다. ‘산출물’(Product) 측면은, 창의적인 사고과정을 거쳐 나온 학습의 결과인 창의 적 산물이 창의력에 대해 시사해 줄 수 있다고 본다.

마지막으로, ‘환경’(Press) 측면은, 학습자가 속해 있 거나, 학업관련 성취를 보여주어야 할 곳 또는 사고 과정이 일어나는 환경을 말하며, 물리적 환경과 심리 적인 환경 모두를 포함한다. 즉, 개인이 창의성을 가 지고 있더라도 실제적인 창의적 산출을 위해서는 분 위기나 환경을 조성해주고 그런 활동을 격려해주는 환경이 제안되어야 한다는 것이다. 이렇듯 4P 이론은 학습자가 자신이 가진 능력을 발휘해서 실제적인 산 출물을 만들어내는 과정에서의 여러 측면을 포함하고 있다. 즉, 과학영재학교 학생들이 어려운 과제에 대처 할 수 있는 기술과 인성적 측면의 수준과 과제를 해결 하는데 겪는 어려움의 극복 과정과 방법, 그리고 환경 적 요소에서 겪을 수 있는 물리적이고 심리적인 문제 는 무엇인지를 알아보는데 도움을 줄 수 있을 것으로 생각된다.

따라서 본 연구에서는 4P 이론에 근거하여 과학영 재 고등학생들이 겪을 수 있는 학습관련 어려움의 요 인을 추출하고 이를 토대로 설문을 구성하여 개발하 고자 한다. 개발된 설문을 통해 과학영재들이 학습관 련 성취 상황에서 겪을 수 있는 어려움의 요인이 성별 과 학년에 따라 어떠한 차이가 있는지를 조사 분석해 보고자 한다. 또한, 학습관련 어려움을 해결하기 위해 학생들이 선택한 방법에는 어떤 것이 있는지 조사하 여, 영재의 학습관련 어려움을 해결하기 위한 보다 실 제적인 방안을 제시하고자 한다.

과학영재의 학습관련 어려움을 분석하는 것은 우리

의 미래를 책임질 과학자들을 양성한다는 국가적 측 면과 학습자의 어려움을 해소하여 보다 학교생활에 잘 적응할 수 있게 한다는 개인적인 측면 모두에 있어 의미 있는 연구가 될 것이다. 그리고 과학영재가 형식 적 교육기관에서 겪고 있는 어려움의 요인 및 수준을 확인하고 그에 따른 대책 마련에 실제적 함의를 제공 할 수 있을 것이다.

이상과 같은 필요성에 근거하여 본 연구에서 규명 하고자 하는 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 과학영재 고등학생들이 겪고 있는 학습관련 어려움은 학년과 성별에 따라 어떤 차이가 있는가?

둘째, 과학영재 고등학생들은 학습관련 어려움을 어떻게 해결하고 있는가?

Ⅱ. 연구 방법

1. 대상 및 시기

본 연구는 2006년 9월에 한국과학영재학교의 과학 영재 고등학생 1�3학년 284명을 대상으로 실시되었 다. 한국과학영재학교 학생은 1단계 서류전형, 2단계 의 수학∙과학 행동검사와 적성검사, 지능검사, 논리 적 사고력 검사 등, 3단계 과학 창의력 캠프에 참여하 여 고난이도 문제를 해결하는 과정 평가 등의 다단계 평가를 통해 입학한 학생들로 한국의 대표적인 과학 영재라 할 수 있다. 또한 신입생들이 입학 후에 한국 과학영재학교의 교육 체제에 적응하는 데에는 시간이 걸릴 것으로 판단되어, 입학 후 6개월이 지난 9월에 연구에 참여하도록 하였다. 참여 학생에 대한 성별과 학년별 특성은 <표 1>과 같다.

2. 도구

본 연구에서 사용한 학업관련 어려움 설문지는 창 의적 성취에 대한 Rhodes(1961)의 4P 이론을 기초로

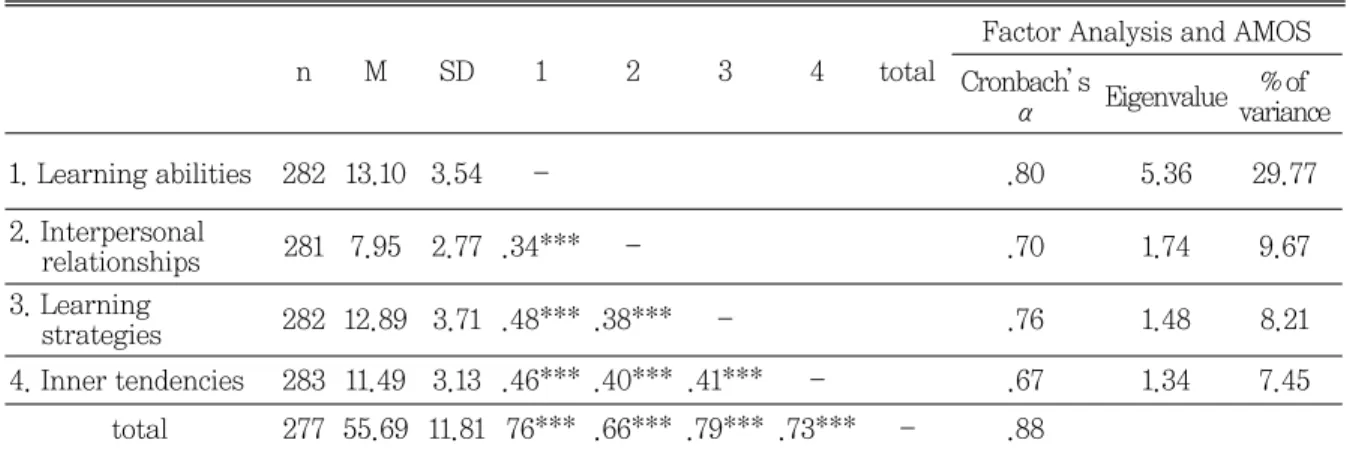

하여, 과학영재 고등학생이 학습관련 상황에서 겪을 수 있는 어려움의 항목들을 추출하였다. 총 34문항을 추출한 뒤, 교육학 전문가 2인과 과학 전문가 1인, 그 리고 한국과학영재학교 상담교사 2인 및 일반교사 3 인의 의견을 수렴하여 최종적으로 22문항(5단계 Likert 척도)의 설문을 구성하였다. 한국영재학교 학 생들을 대상으로 pilot test를 거쳐 의미를 이해하는 데 어려움이 없는지 알아 본 후, 확인적 요인분석을 실시하였다. 요인분석 결과 총 4개의 요인 구조로 구 성되었음이 밝혀졌으며(<표 2> 참고), 요인으로 묶이 지 않는 2개 문항은 제외시켰다. 연구자들의 합의 하 에 요인명을 설정하였으며, 구체적으로 살펴보면 다 음과 같다. 요인 1은 학습능력, 요인 2는 대인관계, 요 인 3은 학습전략, 요인 4는 내적성향 요인으로, 총 4 개 요인 18문항으로 구성되었다. 각 요인의 신뢰도 계 수는 .67 .80의 범위로 나타났으며, 질문지 전체의 신 뢰도(Cronbach’s α)는 .88로 나타났다(<표 3> 참고).

개발된 설문지를 공분산 구조 분석을 통해 구조의 안 정성을 탐색하였으며, 그 결과 [그림 1]에 나타난 바와 같이 매우 안정된 구조임이 밝혀졌다(χ2=297.12, CFI=.99, NFI=.97, RMSEA=.07, AIC=417.12). 그 리고 추가로 학업 관련 어려움의 해결 방법에 대해서 는 해결 대상과 해결 정도 등을 4개의 문항으로 물었 다. 설문 문항의 하위 구성은 <표 2>와 같다.

3. 분석방법

과학영재 고등학생의 학업관련 어려움과 해결방법 을 알아보기 위하여 다중응답 빈도분석과 교차분석, 그리고 중다변량분석(MANOVA)을 사용하였다. 본 연구에 활용된 모든 데이터는 통계 패키지 SPSS 12.0 for Windows를 사용하였으며, 분석 결과의 통 계적 유의성은 유의수준 5% 미만으로 정하였다.

Ⅲ. 연구 결과

1. 한국과학영재학교 학생들의 학습관련 어려움

Table 1

The gender and grade distributions of subjects

sex grade

M F 1 2 3

n(%) 233(82.04) 51(17.96) 126(44.37) 99(34.86) 59(20.77)

Table 2

Contents of the learning difficulty questionnaire for science gifted high-school students

Table 3

Correlation and structure of sub-factors in the learning difficulty questionnaire for science gifted high- school students

Factor Sub-factor No

Learning abilities General abilities, Science competence, Fluency, Elaboration, Difficulties

in learning science and math 5

Interpersonal relationships Communication skills, Conflicts with parents, Conflicts with students,

Conflicts with teachers 4

Learning strategies Meta-cognition, Knowledge utilization, Time management, Motivation,

Concentration 5

Inner tendencies Negative emotions, Competitive pressure, School record (grade)

pressure, Worries about future career 4

Learning difficulty solutions Targets for difficulty solving, Degree of difficulty resolution 4

total 22

n M SD 1 2 3 4 total

Factor Analysis and AMOS Cronbach’ s

α Eigenvalue % of variance

1. Learning abilities 282 13.10 3.54 - .80 5.36 29.77

2. Interpersonal

relationships 281 7.95 2.77 .34*** - .70 1.74 9.67

3. Learning

strategies 282 12.89 3.71 .48*** .38*** - .76 1.48 8.21

4. Inner tendencies 283 11.49 3.13 .46*** .40*** .41*** - .67 1.34 7.45 total 277 55.69 11.81 76*** .66*** .79*** .73*** - .88

Fig. 1 Structural equation model of the learning difficulty questionnaire for our four-factor model

1) 학습관련 어려움의 학년별 차이

<표 4>는 과학영재 고등학생의 학습관련 어려움에 대한 학년별 평균과 표준편차이다. 능력요인 (M=13.24, SD=3.24)과 대인관계 요인(M=8.49, SD=2.73)에 있어서는 1학년이, 내적 요인(M=11.82, SD=.2.92)에서는 2학년이, 그리고 학습전략 요인 (M=13.31, SD=4.06)에서는 3학년이 가장 많은 어려 움을 보이는 것으로 나타났다.

이러한 차이가 통계적으로 의미 있는 것인지를 알 아보기 위해 중다변량분석을 실시하였다. 그 결과 영 재는 학년별로 학업관련 어려움에 유의미한 차이를 보였다(Wilks’λ=.93, p<.05). 그리고 단변량 검정 결 과, 대인관계 요인(F=4.83, p<.01)에서의 차이가 학 년별로 영재의 학업관련 어려움의 차이를 가져오는 주된 요인임이 밝혀졌다. Scheffe 사후검정 결과 대 인관계 요인에서 나타나는 학년별 차이는 1학년과 3 학년 간에서 주로 나타나는 것으로 나타났으며, 1학년 (M=8.49, SD=2.73)이 3학년(M=7.28, SD=2.63)에 비해 대인관계의 어려움을 더 많이 겪는 것으로 나타 났다.

2) 학습관련 어려움의 성별 차이

<표 5>는 과학영재 고등학생의 학습관련 어려움의 성별 평균과 표준편차이다. 능력요인(M=14.56, SD=3.35)과 대인관계 요인(M=7.96, SD=2.81), 그리 고 내적요인(M=12.18, SD=3.41)에서 남학생에 비해

여학생이 더 많은 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 그 러나 학습전략 요인(M=13.16, SD=3.76)에서는 남학 생이 더 많은 어려움을 겪는 것을 알 수 있다. 이러한 차이의 통계적 유의성을 알아보기 위해 실시한 중다 변량분석 결과 <표 5>에서 나타난 바와 같이 성별에 따른 영재의 학업관련 어려움에는 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다(Wilks’λ=.88, p<.00). 그리고 단변량 검정결과 능력요인(F=10.33, p<.00)과 학습 전략 요인(F=5.96, p<.05)이 이러한 차이를 가져오는 의미 있는 요인으로 나타났다.

3) 학습관련 어려움의 요인별 빈도

과학영재 고등학생들이 겪고 있는 학업관련 어려움 을 다중응답으로 답하게 한 결과(<표 6> 참고), 1학년 의 경우 집중력(32.7%), 부정적 정서(25.0%)로 가장 많은 어려움을 겪고 있었으며, 2학년의 경우에도 집 중력(21.4%), 진로고민(32.7%), 부정적 정서(29.1%) 로 나타났다. 그리고 3학년의 경우에는 학교환경으로 인한 어려움이 37.5%로 가장 높았으며, 다음이 부정 적 정서(32.7%)와 진로고민(32.7%)으로 나타났다. 그 리고 성별로 분석해 본 결과, 남학생의 경우에는 집중 력(32.7%)과 졸업 후 진로(29.6%)에 가장 많은 어려 움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 그리고 여학생의 경 우에는 부정적 정서(43.5%)로 가장 많은 어려움을 겪 고 있으며, 다음으로는 학교환경(27.7%)과 졸업 후 진 로(21.7%)로 고민하는 것으로 나타났다.

Table 4

Grade difference of learning difficulty factors in science gifted high-school students

factor grade n M SD SS df MS F Scheffe

Learning abilities

1 122 13.24 3.24

3.20 2 1.60 .13 -

2 97 13.08 3.56

3 58 12.97 4.40

Interpersonal relationships

1 122 8.49 2.73

71.51 2 35.75 4.83** 1>3

2 97 7.64 2.76

3 58 7.28 2.63

Learning strategies

1 122 7.94 3.77

27.32 2 13.66 .99 -

2 97 12.60 3.41

3 58 13.31 4.06

Inner tendencies

1 122 11.34 3.12

143.22 2 7.11 .74 -

2 97 11.82 2.92

3

**p<.01

58 11.36 3.31

Wilks’λ = .93, F= 2.51, p=.011

2. 학습관련 어려움의 해결 방법

1) 어려움의 해결 상대

<표 7>에 의하면, 어려움을 해결하기 위해 시도하는 상대로는 교우(동급생, 선후배)가 가장 많았으며 (37.4%), 다음으로는 부모(21.8%), 그리고 기타(18.3) 가 있었다. (참고로, AA(Academic Advisor) 교사는 기존의 학급담임교사와 유사하다.) 기타의 경우에는 혼

자서 해결하거나 종교의 힘을 빌리는 경우를 들었다.

2) 어려움 해결 방법에 따른 해결 정도

<표 8>에 의하면, 어려움 해결 상대에 따른 해결 정 도는 자신만의 기타 방법(M=3.15, SD=.14)이 학업관 련 어려움을 가장 잘 해결해 주는 것으로 나타났으며, 다음으로는 AA교사를 통한 해결(M=3.07, SD=.24)이 학업관련 어려움을 잘 해결해 주는 것으로 나타났다.

Table 5

Gender differences of learning difficulty factors in science gifted high-school students

*P<.05, **P<.01

factor sex n M SD SS df MS F

Learning abilities

M 227 12.81 3.51

125.40 1 125.40 10.33**

F 50 14.56 3.35

Interpersonal relationships

M 277 7.93 2.75

.03 1 .03 .00

F 50 7.96 2.81

Learning strategies

M 277 13.16 3.76

80.66 1 80.66 5.96*

F 50 11.76 3.27

Inner tendencies

M 277 11.37 3.00

26.88 1 26.88 2.83

F 50 12.18 3.41

Wilks’λ =.88, F=9.03, p=.000

Table 6

Frequencies in learning difficulty factors by gender and grade (multiple response)

1=General abilities, 2=Science competence, 3=Fluency, 4=Elaboration, 5=Meta-cognition, 6=Knowledge utilization, 7=Time management, 8=Motivation, 9=Concentration, 10=Negative emotions, 11=Communication skills, 12=Conflicts with parents, 13=Conflicts with students, 14=Conflicts with teachers, 15=Difficulties in learning science and math, 16=Competitive pressure, 17=Academic achievement pressure, 18=Worries about future career

sex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M 30

(15.3) 7 (3.6) 14

(7.1) 13 (6.6) 11

(5.6) 1 (.5) 47

(24.0) 40 (20.4) 64

(32.7) 48 (24.5) 17

(8.7) 2 (1.0) 5

(2.6) 6 (3.1) 6

(3.1) 5 (2.6) 46

(23.5) 58 (29.6) F 12

(26.1) 4 (8.7) 5

(10.9) 3 (6.5) 4

(8.7) - 7 (15.2) 3

(6.5) 10 (21.7) 20

(43.5) 3

(6.5) - 5

(10.9) - 5 (10.9) 4

(8.7) 8 (17.4) 10

(21.7) tot

-al 42 (17.4) 11

(4.5) 19 (7.9) 16

(6.6) 15 (6.2) 1

(.4) 54 (22.3) 43

(17.8) 74 (30.6) 68

(28.1) 20 (8.3) 2

(.8) 10 (4.1) 6

(2.5) 11 (4.5) 9

(3.7) 54 (22.3) 68

(28.1)

Gra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 21 (20.2) 6

(5.8) 5 (4.8) 9

(8.7) 10

(9.6) - 23 (22.1) 13

(12.5) 34 (32.7) 26

(25.0) 10 (9.6) 1

(1.0) 7 (6.7) 4

(3.8) 7 (6.7) 3

(2.9) 27 (26.0) 25

(24.0) 2 11

(12.8) 4 (4.7) 7

(8.1) 5 (5.8) 4

(4.7) 1 (1.2) 20

(23.3) 17 (19.8) 27

(31.4) 25 (29.1) 9

(10.5) - 1

(1.2) - 1 (1.2) 4

(4.7) 20 (23.3) 26

(30.2) 3 10

(19.2) 1 (1.9) 7

(13.5) 2 (3.8) 1

(1.9) - 11 (21.2) 13

(25.0) 13 (25.0) 17

(32.7) 1 (1.9) 1

(1.9) 2 (3.8) 2

(3.8) 3 (5.8) 2

(3.8) 7 (13.5) 17

(32.7) tot

-al 42 (17.4) 11

(4.5) 19 (7.9) 16

(6.6) 15 (6.2) 1

(.4) 54 (22.3) 43

(17.8) 74 (30.6) 68

(28.1) 20 (8.3) 2

(.8) 10 (4.1) 6

(2.5) 11 (4.5) 9

(3.7) 54 (22.3) 68

(28.1)

어려움 해결 상대에 따라 학업관련 어려움이 해결되는 정도는 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다.

Duncan 검증을 통한 사후분석 결과에서는 크게 두 집 단으로 나누어 차이가 나타났는데, 과목담당교사, 상 담교사, 부모, 교우에 의한 해결 정도와 상담교사, 부 모, 교우, AA교사, 기타의 해결방법을 택한 집단의 경 우 해결 정도에는 차이가 있는 것으로 나타났다. 그러 나 각 하위 집단간 차이는 유의미하지 않게 나타났다.

Ⅳ. 논의 및 결론

본 연구는 한국과학영재학교의 학생들을 대상으로 하여 고등학생 과학영재들이 겪고 있는 학습관련 어 려움의 요인과 그 해결방법을 분석하기 위하여 실시 되었다. 연구 결과 과학영재학생들은 학년별로 어려 움을 겪는 요인에 있어 차이를 보였다. 특히, 1학년은 3학년에 비해 대인관계 요인에서 가장 많은 어려움을 보이는 것으로 나타났다. 대인관계 요인은 의사표현 능력의 부족이나, 또는 부모님, 동료(동급생, 선후배), 교사와의 갈등을 의미하는 요인으로 이러한 결과는

‘Big-fish-little-pond effect’로도 설명될 수 있다 (Marsh & Hau, 2003).

이전의 일반학교 상황에서 벗어나 유사한 능력 수 준을 가진 동료들과의 경쟁적 관계를 맺는다는 것은 힘든 일이며, 이러한 상황은 단기적이고 일시적으로

나타났다가 상황에 따라 완화될 수 있다는 것이다 (Dai & Rimm, 2008; Marsh et al., 2008). 1학년 학생들이 느낄 수 있는 대인관계 요인에서의 어려움 이 영재 집단을 대상으로 하는 교육 상황에서 일반적 으로 나타날 수 있는 현상임을 감안한다면, 이를 위한 교육적 조치는 반드시 필요하다고 할 것이다. 따라서 영재학교 1학년생들에게는 보다 비경쟁적 학습상황에 서 협력할 수 있도록 하는 학습 분위기 조성과 함께 상담 등의 건강한 대인관계 형성 기술 교육이 제공될 필요가 있다.

학습관련 어려움의 성별에 따른 차이는 학습능력 요인과 학습전략 요인에서 나타났다. 학습능력에 있 어서는 여학생이 더 많은 어려움을 느끼고 있었으며, 학습전략에 있어서는 남학생이 더 많은 어려움을 느 끼는 것으로 나타났다. 학습능력 요인 중 (i) 일반적 능력은 한국과학영재학교에 입학한 이후 공부할 때 기억력, 이해력, 추상적 사고의 학습능력이 부족하다 고 느끼고 있는지와 관련되며, (ii) 이론적 계산이나 실험적 방법을 적용하여 과학 또는 수학 문제를 풀 때 어려움을 겪는지, (iii) 어떤 방법으로 과학이나 수학 문제를 풀려고 하다가 그 방법으로 풀 수 없음을 알았 을 때 다른 풀이 방법을 시도하는지, (iv) 과학 수학 문제에 대한 아이디어가 떠올랐을 때 그 아이디어를 세부적으로 구체화하는지에 대한 내용이다.

여학생들이 느끼는 과학 학습능력에 대한 어려움

Table 7

Targets for solving the learning difficulties

Table 8

Difference in the resolution degree by the difficulty solving targets

*P<.05

difficulty solving target

total Colleague Subject

teacher Counseling

teacher Parent(s) AA teacher Other

total 105(37.4) 6(2.1) 6(2.1) 62(21.8) 15(5.3) 52(18.3) 246(100.0)

target M SD SS df MS F Duncan

Colleague 2.70 .09

12.05 5 2.41 2.85*

AA teacher, Other > Subject

teacher, Counseling

teacher

Subject teacher 2.17 .38

Counseling teacher 2.40 .41

Parent(s) 2.66 .12

AA teacher 3.07 .24

Other 3.15 .14

은, 문화 사회에 따른 차이는 있으나 어릴 때부터 형 성되는 경우가 많다(최경희, 송성수, 2002). 학부모와 교사가 딸이나 여학생이 과학과 관련된 직업을 선택 하는 것을 선호하지 않거나, 과학에 흥미나 자신이 없 는 여성일 때 이런 경우가 많은 것으로 보고되고 있 다. 즉, 여성 과학자나 공학자의 역할 모형이 부족하 고, 여학생들이 가정이나 학교에서 과학에 관한 기술 이나 의견을 나눌 기회가 부족한 경우에 여학생들의 과학 학습능력에 대한 흥미나 학습 동기는 떨어질 수 있다. 이로 인해 여학생들은 과학과 관련된 문제에 부 딪혔을 때, 스스로 해결할 능력이 없다고 쉽게 단정해 버리거나 과학에 대한 성(性)모형이나 편견이 무의식 적으로 작용하기 때문에 여학생들의 성취 능력과 성 취 수준이 남학생들의 성취도에 비해 낮게 나타날 수 있다(Martin et al., 1997).

이에 대한 교육적 지원으로 위해 최근 사회적으로 는 여학생 친화적 과학(girl-friendly science) 교육 이 제시되고 있다. 그러한 노력의 예로 2001년에는 교육과학기술부의 지원 하에 이화여자대학교에서 여 고생을 대상으로 멘토링 시스템 중심의 WISE 프로그 램 등이 실시되었으며, 지속적인 여학생 친화적 프로 그램의 개발 및 보급과 우수한 여성 과학자들을 위한 역할 모델 제시 등의 남녀 성차 해소 방안이 추진되었 다. 이와 같이 과학 영재 여학생의 이공계열 기피나 어려움을 적극적으로 도와주기 위한 사회적 노력은 보다 체계적으로 지속되어져야 할 필요가 있다(최경 희, 송성수, 2002).

반면, 남학생들이 느끼는 학습전략에서의 어려움은 공부하는 방식이나 효과적인 학습 전략을 잘 모르거 나, 습득한 지식을 활용하는 것에 관심이 없거나, 수 업 시간 이외의 시간을 잘 활용하지 못하거나, 학업 동기가 낮고 집중하지 못하는 데에 있다. 학업관련 과 학영재라 할 수 있는 한국의 의과대학생들을 대상으 로 한 연구(신홍임, 전우택, 양은배, 2010)에서도 이 와 유사한 결과가 나타났다. 즉, 여학생의 경우 학습 전략과 학업성취도간에 의미 있는 상관이 나타나지 않았으나, 남학생의 경우는 의미 있는 상관이 나타났 다. 결국, 남학생의 경우 어떤 학습전략을 선택하고 있는가에 따라 학업성취도가 달라질 수 있다는 것이 다. 따라서 남학생의 경우 신입생 때부터 학습전략이 나 방법 등을 지도해 줄 수 있는 교육이 필요하며, 이 를 통해 학업관련 문제를 해결하고 학업성취를 높일

수 있음을 알 수 있다.

보다 구체적인 학습관련 어려움의 요인을 다중응답 으로 답하게 하여 빈도분석한 결과, 남학생은 집중력 과 졸업 후 진로 고민이, 여학생의 경우는 일반적 능 력과 부정적 정서 관리로 가장 많은 어려움을 겪고 있 는 것으로 나타났다. 이러한 결과로 볼 때, 남학생은 과학과 관련하여 진로에 대한 고민을 많이 하는 반면, 여학생들은 능력과 정서적 문제로 더 많은 고민을 하 는 것을 알 수 있으며, 이는 남학생이 여학생에 비해 과학에 대한 직업적 관심이 더 높다는 소금현 등의 연 구(2000)와도 동일한 결과라 할 것이다.

또한, 의과대학 여학생들을 대상으로 한 선행연구 에서도 스트레스, 우울증 등이 남학생들에게서보다 여학생에게서 더 많이 발견되는 것으로 나타나 본 연 구 결과를 이해하는데 도움을 주고 있다(Rosal et al., 1996; Robert et al., 2001). 더욱이 부정적 정서 의 경우에는 학업성취도에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 보다 구체적이고 실제적인 지원 전략 이 필요함을 알 수 있다.

학년별로 살펴 본 결과, 1학년은 집중력과 성적에 대한 심리적 부담으로 인한 어려움을 가장 많이 겪고 있었으며, 2학년은 집중력과 졸업 후 진로 고민을, 3 학년은 부정적 정서와 졸업 후 진로 고민이 가장 높은 빈도로 나타났다. 학년에 따라 서로 다른 어려움을 겪 고 있다는 것은 교육과정과 개인적 발달의 측면에서 자연스럽게 나타나는 현상이다. 따라서 학년별로 특 성화된 지원 체제가 마련되어야 할 것이다. (참고로, 배새벽 등(2009)이 한국과학영재학교의 학습 지원체 제의 유용성에 대해 연구한 바 있다.) 즉, 1학년은 성 적에 대한 부담을 덜고 영재 교육에 잘 적응할 수 있 도록 하는 교육이 필요하며, 동시에 1학년과 2학년에 게 모두 교과과정이나 학업을 잘 이행할 수 있도록 하 는 집중력 훈련이 제공되어야 할 것이다. 그리고 2학 년부터 진로지도가 시작되어 학생들이 미래 계획을 세울 수 있도록 도와야 하며, 3학년이 느끼는 진로 고 민과 부정적 정서를 덜어줄 수 있도록 진로 상담이 실 시되어야 할 것이다.

전체적으로 볼 때에도, 모든 학년에서 학생들의 집 중력 증진을 위한 훈련 또는 기술의 교육이 필요하며, 우울, 무기력감, 지나친 자신감, 그리고 분노를 스스 로 통제할 수 있도록 하는 상담 또는 교육이 제공되어 야 할 것이다. 무엇보다 영재의 구체적인 진로 결정에

서의 어려움은 이전의 연구(배새벽, 2006; 배새벽 등, 2006)에서도 나타난 바 있어, 영재의 진로 교육이 절 실히 필요함을 알 수 있다.

과학영재 고등학생들은 주로 자신의 학습관련 어려 움을 해결하기 위하여 기타의 방법을 제외하고는 교 우(동급생, 선후배)로부터 가장 많은 도움을 받는 것 으로 나타났다. 그리고 AA(Academic Advisor) 교사 나 기타의 방법들이 과목담당교사나 상담교사에 비해 영재들의 학업관련 어려움을 더 잘 해결해 주고 있는 것으로 나타났다. AA 교사 제도는 1년 단위로 소수의 학생들을 담당 지도하는 형태로 1학년의 경우 다른 학 년의 학생들에 비해 더 많은 의존을 하게 되는 것으로 나타났으며(배새벽 등, 2006), 이는 교육과정 및 학습 지원체제의 측면에서 기존의 초등 중학교와 매우 다 른 과학영재학교에서 처음 생활하게 되면서 AA 교사 의 안내와 도움에 대해 다른 학년에 비해서 상대적으 로 보다 긍정적으로 인식하고 있기 때문이라고 밝혔 다. 이것으로 볼 때, 영재 학생들을 위한 AA 교사 제 도의 활성화는 유용할 것이다.

본 연구의 결과를 통해, 과학영재 고등학생들을 위 해서는 학년과 성별을 고려하여 학습관련 어려움에 대한 지원 시스템을 구축해야 하며, 이를 위해 튜터링 등의 프로그램이나 교육기관 내의 AA 교사제도 등과 같이 실질적 도움을 제공해 줄 수 있는 지원책의 활성 화가 필요하다는 것을 알 수 있다.

또한, 과학영재 학생들이 겪고 있는 어려움의 요인 중 특히 집중력과 부정적 정서의 조절에 관심을 가질 필요가 있음을 알 수 있다. 집중력을 떨어지게 하는 이유는 경쟁적 관계에서 나타나는 부정적 정서나 자 신감 저하인 경우가 많다. 따라서 영재들이 학업 장면 에서 건강한 심리적 안정감을 가질 수 있도록 도움을 줄 수 있는 상담 체계나 학습 컨설팅의 제공이 필요할 것이다.

끝으로, 위의 연구 결과를 토대로 하여 향후 연구 방향에 대해 다음과 같은 제언을 할 수 있다.

첫째, 과학영재가 겪고 있는 학업적 어려움을 양적 으로만 분석하는 데에는 한계가 있다. 예를 들어, 과 학영재 학생들이 현재 겪고 있는 어려움이 학업 성취 에 결정적 영향을 주는 원인인지, 아니면 성적이 떨어 짐으로 인해 결과적으로 어려움이 생긴 것인지에 대 해 살펴 볼 필요가 있다. 따라서 과학영재 학생들의 학습 관련 어려움에 대한 보다 정밀한 연구를 위해 심

층 면담이나 관찰 등을 통한 질적 연구가 추가적으로 진행될 필요가 있다.

둘째, 본 연구에서 보듯 과학영재 학생들은 학습과 관련하여 다양한 형태의 어려움을 겪고 있다. 또한, 학습관련 어려움의 정도나 지속기간에 있어서 매우 심각한 경우도 있어서, 미성취 영재로 전환될 가능성 을 내포한다. 따라서 과학영재가 자신의 잠재성을 발 전시키도록 도움을 주기 위해, 학업적 어려움의 분류, 예방 및 진단, 해결 방법 및 효과 등에 대한 연구가 필 요할 것으로 보인다.

셋째, 현재 과학영재를 위해 운영되고 있는 학생 지 원 교육프로그램의 효과성을 검토하는 연구가 필요하 다. 실제로 과학영재를 위한 교육프로그램들은 학교 현장이나 교육청 등에서 관리되고 있고 다양한 형태 의 프로그램들이 지원되고 있는데, 경우에 따라 이러 한 교육 프로그램이 과학영재의 학습에 상당히 큰 영 향을 미칠 수 있다. 따라서 현장에서 진행되는 여러 프로그램들의 분석 및 평가를 통해 과학영재의 학습 효율 제고를 위한 다양한 발전적 시도가 이루어질 것 으로 기대된다.

국문 요약

본 연구에서는 한국과학영재학교 학생들의 학습관 련 어려움의 원인과 해결 방법에 대해 조사하여 과학 영재 고등학생들의 학습 실태를 알아보고자 하였다.

연구에는 한국과학영재학교 전 학년 284명의 학생들 이 참여하였다. 학습관련 어려움의 실태를 조사하기 위하여 창의성 4P 이론에 근거한 과학영재의 학습관 련 어려움 설문지를 개발하여 사용하였으며, 신뢰도 (Cronbach's α)는 .88이었다. 결과 분석에는 SPSS 12.0 통계프로그램을 이용하여 빈도분석과 중다변량 분석을 실시하였으며, 유의 수준은 5%미만으로 설정 하였다. 과학영재 고등학생들은 학년별로 어려움을 겪고 있는 요인에서 차이를 보였으며, 그러한 차이는 대인관계의 어려움에서 주로 나타났다. 성별에 따른 차이 또한 유의하게 나타났는데, 여학생은 남학생에 비해 일반적 학습능력에서 어려움을 보였으며, 남학 생은 여학생에 비해 학습전략 사용에서 더 많은 어려 움을 겪는 것으로 나타났다. 과학영재학생들은 학습 관련 어려움을 주로 동료들과 함께 해결하는 것으로 나타난 반면, 가장 어려움을 잘 해결해 주는 사람은

기타의 경우 다음으로 AA교사로 나타났다.

참고 문헌

김범기(1993). 학생들의 과학 교과 불안도와 학습 성취도와의 관계. 한국과학교육학회지, 13(3), 341- 358.

김영아(2008). 과흥분성 척도 개발을 위한 연구.

박사학위논문. 숙명여자대학원.

배새벽(2006). 과학영재를 위한 R&E(Research and Education) 프로그램. 물리학과 첨단기술, 15(9), 36-40.

배새벽, 김경대, 강순민, 윤소정(2009). 과학영재 학교의 학습지원체제 유용성에 대한 학생들의 인식.

한국과학교육학회, 29(5), 552-563.

배새벽, 김경대, 박선미, 심재영, 박은영, 강준구, 박덕찬(2006). 과학영재를 위한 효율적인 교수-학습 지원 체계에 관한 연구. 연구보고서 2006-6. KAIST 과학영재교육연구원.

소금현, 심규철, 이현욱, 장남기(2000). 중학교 과 학 영재 학생의 과학 관련 태도에 관한 연구. 한국과 학교육학회지, 20(1), 166-173.

신홍임, 전우택, 양은배(2010). 의과대학 및 의학 전문대학원 학생의 학습전략과 학업성취도 관계. 한 국의학교육학회, 22(3), 197-204.

양태연, 박상우, 박인호, 한기순(2005). 과학 영재 프로그램을 통해 본 과학 관련 태도와 과학 불안도의 관계와 변화. 한국과학교육학회지, 25(2), 284-296.

최경희, 송성수(2002). 과학교육의 이슈 및 발전 방향. 과학기술정책연구원 정책자료 2002-05.

한기순, 양태연(2009). C 영재교육원을 통해 살펴 본 대학부설 과학영재교육원 프로그램 효과성 분석, 한국과학교육학회지, 29(2), 137-155.

Catsambis, S. (1995). Gender, race, ethnicity, and science education in the middle class. Journal of Research in Science Teaching, 32(3), 243-257.

Dai, D. Y., & Rinn, A. N. (2008). The big- fish-little-pond-effect: What do we know and where do we go from here? Educational Psychology Review, 20(3), 283-317.

Marsh, H. W., & Hau, K. T. (2003). Big-

fish-little-pond effect on academic self concept. American Psychologist, 58(5), 364- 376.

Marsh, H. W., Seaton, M., Trautwein, U., Lu∙∙dtke, O., Hau, K. T., O’Mara, A. J., &

Craven, R. G. (2008). The big-fish little-pond- effect stands up to critical scrutiny:

Implications for theory, methodology, and future research. Educational Psychology Review, 20(3), 319-350.

Martin, R., Sexton, C., Wagner, K., &

Gerlovich, J. (1997). Teaching science for all children, 2nd ed., Boston: Allyn and Bacon.

Olszewski-Kubilius, P., & Lee, S. Y. (2011).

Gender and other group differences in performance on off-level tests: Changes in the 21st century. Gifted Child quarterly, 55(1), 54-73.

Rhodes, M. (1961). An analysis of creativity.

Phi Delta Kappan, 42, 305-311.

Robert, L. W., Warner, T. D., Lyketsos, C., Frank, E., Ganzini, L., & Carter, D. (2001).

Perceptions of academic vulnerability associated with personal illness: A study of 1,027 students at nine medical schools.

Collaborative Research Croup on Medical Student Health. Comprehensive Psychiatry, 42(1), 1-15.

Rosal, M. C., Ockene, I. S., Ockene, J. K., Barrett, S. V., Ma, Y., & Hebert, J. R. (1996). A longitudinal study of students’depression at one medical school. Academic Medicine, 72(2), 542-546.

Simpson, R. D., & Oliver, J. S. (1990). A summary of major influences on attitude toward and achievement in science among adolescent student. Science Education, 74(1), 1-18.

Tyler-Wood, T., & Ellison, A. (2011).

Bringing up girls in science (BUGS): The effectiveness of an afterschool environmental science program for increasing female students interest in science careers. Journal of

Science Education and Technology, Published online date, 21 January 2011.

Weinburgh, M. (1995). Gender differences in student attitudes toward science: A meta-

analysis of literature from 1970 to 1991.

Journal of Research in Science Teaching, 32(4), 387-398.